前回の解説で、1H原子核は外部磁場 B0 の中でα状態とβ状態というエネルギー的に異なるスピン状態を取り、共鳴周波数を持つ電磁波によって、観測できることを見てきました。

それなら、どんな分子を測定しても分子中の1Hは全て同じシグナルを与えるんか?

幸いなことに、実際のNMRスペクトルはもっと多くの情報を含んでいます。同じ1Hの原子核であっても、分子内で置かれている化学的な環境が異なると、観測される共鳴周波数がわずかにズレる現象が起こります。この、分子構造を解き明かす上で非常に重要な手がかりとなる共鳴周波数の「ズレ」こそが、「化学シフト (Chemical Shift)」です。

化学シフトの原理

共鳴周波数は以下の式で表されるのでした。

\[\nu=\frac{\gamma}{2 \pi} B_{0}\]

γは磁気回転比、B0は外部磁場でした。

NMRスペクトルの横軸はこの共鳴周波数νを用いて算出されるので、共鳴周波数の「ズレ」が生じると、シグナルの位置も変化します。

をかぶっている、かわいい感じ.jpg)

なぜ1Hの置かれる環境によって共鳴周波数が異なるのか見ていこう

共鳴周波数の式は実際には分子中での1Hの環境(結合している原子など)によって以下のように変化します。

\[\nu=\frac{\gamma}{2 \pi} B_{\mathrm{loc}}\]

\[B_{\mathrm{loc}}=(1-\sigma) B_{0}\]

つまり、このσの値が分子中に存在するそれぞれのプロトンによって異なるために、同じ分子内にあるプロトンでも異なる位置にシグナルを示します。このσは遮蔽定数と呼ばれます。つまり分子の各プロトンが感じる外部磁場を実際よりも小さくするような効果(遮蔽効果)が分子内ではたらいています。

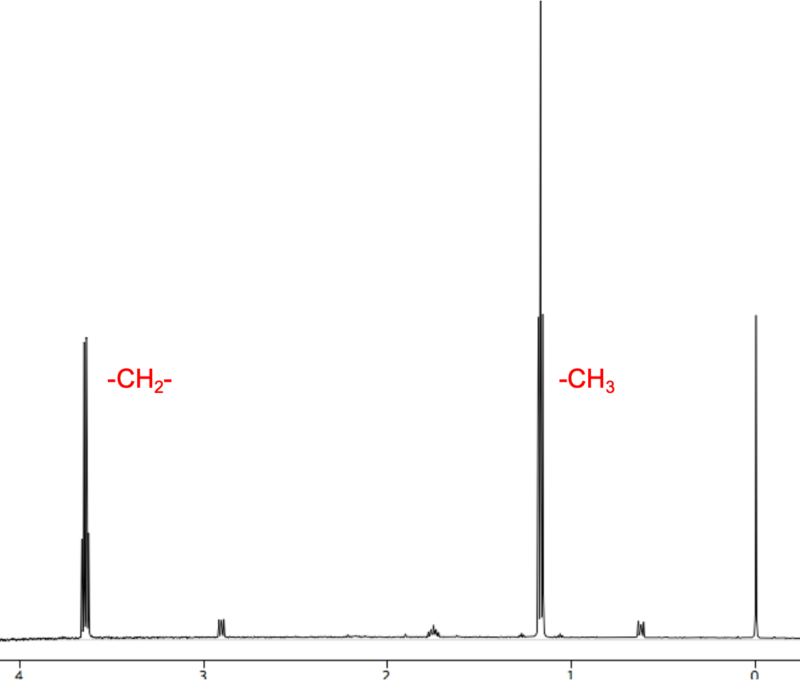

例えば、エタノールのCH3、CH2のプロトンはアルキル鎖の位置の違いによって異なる位置にシグナルが見られます。

この遮蔽定数が分子の中のプロトンの位置によって変わるということですが、遮蔽定数の大きさは何で決まるのでしょうか?

遮蔽効果の原理

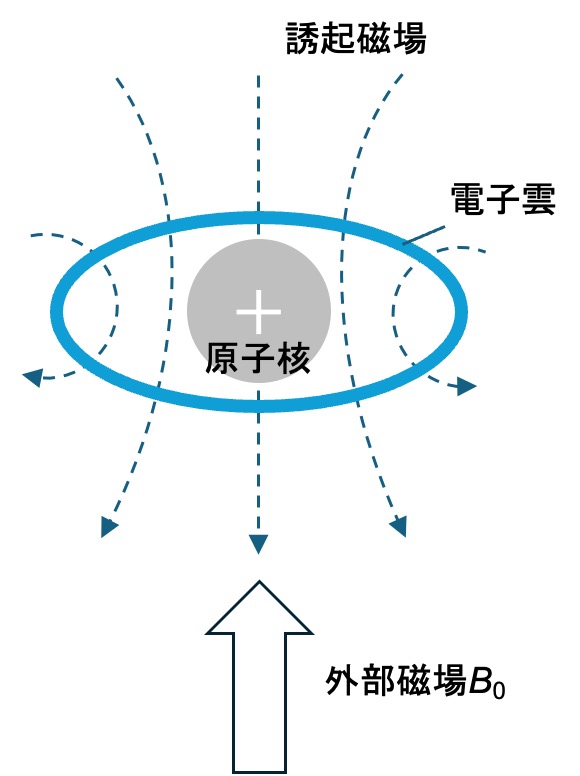

遮蔽効果の基本となるのは、水素原子に存在する電子の存在です。水素原子には一個の電子が存在しますね。

この一個の電子が原子核の周りを周っていると、原子核が感じる磁場は電子によって弱められます。

なぜなら、電子の動きによって、誘起電流と誘起磁場が発生するためです。

装置によって外部から磁場 B0 がかけられると、原子核の周りを運動している電子(より正確には電子雲の分布)はその影響を受けて新たな磁力線を発生させます。これが誘起磁場です。このようにレンツの法則という電磁誘導の法則に従って、この誘起磁場は原子核の位置において、外部磁場 B0 を打ち消すような向き(逆向き)に発生するのです。

この外部磁場 B0を弱める方向に働く誘起磁場が遮蔽効果を引き起こします。

遮蔽定数 σ は、その原子核の周りの電子密度が高いほど大きくなる傾向があります。つまり、電子が原子核の周りに「たくさん」あるいは「密に」存在するほど、原子核は外部磁場からより強く守られ(遮蔽され)、σ の値は大きくなります。

をかぶっている、かわいい感じ.jpg)

つまり、原子核の周りの電子密度が高いと、遮蔽効果が大きくなり、より小さな共鳴周波数に応答するということだな。

横軸との関係【δ/ppmとは?】

なんで、NMRスペクトルの横軸は濃度の単位のppmなんや?周波数の単位Hzじゃないんか?

をかぶっている、かわいい感じ.jpg)

それは、400 MHzや600 MHzなど共鳴周波数の異なる装置で測定したデータを比較しやすくするためだよ。

周波数で横軸を表すと、プロトンの共鳴周波数が400 MHzや600 MHzなどと装置によって異なってしまいます。

これを解消するには、「水素の化学的環境による遮蔽効果を受けた共鳴周波数のズレの大きさ」を「装置の基準周波数」で割ります。どういうことかというと以下の式のようになります。

\[\delta_{\text{ppm}} = \frac{\nu_{\text{sample } } – \nu_{\text{ref}}}{\nu_{\text{spectrometer}}} \times 10^6\]

νsampleは観測したいサンプルの原子核の共鳴周波数(単位:Hz)。例えば、あるプロトンの実際の共鳴周波数です。これはそのプロトンが置かれている化学的な環境によって、わずかに変化(化学シフト)します。

νref: 基準となる物質の原子核の共鳴周波数(単位:Hz)。1H NMR(プロトンNMR)や13C NMRでは、テトラメチルシラン(TMS)という標準物質のプロトンを基準(δ=0 ppm)として使います(もちろん他の標準物質もありますが、基本的にはTMSです)。

νspectrometer: 使用しているNMR装置の周波数(単位:Hz)。例えば 400 MHz (400×106 Hz) や 600 MHz (600×106 Hz) といった値です。

電気陰性度や置換基の詳しい効果は別記事で説明しますが、基準としているTMSはプロトン周りの電子密度が高くなりやすいです。つまり遮蔽効果が大きくなります。

-TMSとは何か-

NMRスペクトルの横軸はTMS(テトラメチルシラン)のメチル基の共鳴周波数を基準(νref, 前述の式)としています。TMSに含まれるケイ素は炭素より低い電気陰性度を示すので、ほとんどの有機化合物に含まれるプロトンよりも高い遮蔽効果を示します。プロトンがTMSと同じように大きく遮蔽されていると、感じる磁場は小さくなり、共鳴周波数は小さくなります。このようなプロトンはNMRスペクトルにおいて低周波数側(高磁場側、0 ppmに近い場所)に現れます。をかぶっている、かわいい感じ.jpg)

低周波数側(高磁場側)など紛らわしいので以下に表を作っておいたよ。

有能すぎるやろ

高磁場シフト・低磁場シフトが一目でわかる対応表

高磁場、低磁場、低周波数、高周波数など最初は混乱すると思うので、表を作っておきました。

| 特徴・用語 | 高磁場側 / スペクトル右側 | 低磁場側 / スペクトル左側 |

|---|---|---|

| 化学シフト (delta) の値 | 小さい (0 ppmに近い) | 大きい (0 ppmから離れ、より大きな正の値) |

| 共鳴周波数 | 低周波数 | 高周波数 |

| 共鳴に必要な外部磁場 B0 | 高磁場側 (より強い外部磁場B0で共鳴) | 低磁場側 (より弱い外部磁場B0で共鳴) |

| 電子による遮蔽効果の大きさ | 大 (遮蔽されている) | 小 (脱遮蔽されている、または遮蔽が弱い) |

| プロトン (核) の周囲の電子密度 | 高い | 低い (電気陰性度の高い原子(酸素、ハロゲン原子など)が隣接している場合など) |

まとめ

この記事では、NMRスペクトルにおける「化学シフト」の基本的な原理について解説しました。

重要なポイントは以下の通りです。

- 同じ種類の核でも、分子内での化学的環境の違いにより共鳴周波数がわずかにズレる現象が化学シフトです。

- このズレは、原子核の周りの電子密度によって引き起こされる「遮蔽効果」が原因です。電子密度が高いほど核は外部磁場から遮蔽され、より高磁場側(化学シフト値が小さい、0 ppmに近い方)にシグナルが現れます。

今後の記事では官能基による化学シフトの違いなども解説したい思います。

参考までに、筆者が大学院でお世話になったNMRのおすすめの参考書です↓

カップリングの記事も公開しました!

コメント